Réflexions pluridisciplinaires pour une approche écosystémique des grands fonds marins

Projets

Abysses

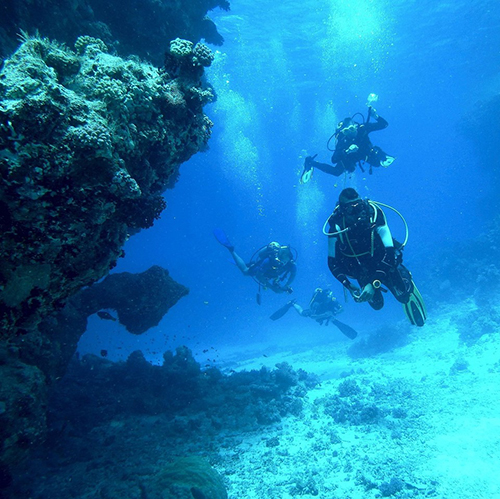

Lors de la Conférence des Nations Unies sur les océans, tenue à Lisbonne en juin 2022, les discussions entre les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont fait apparaître des dissensus forts en ce qui concerne l'exploration et l'exploitation des grands fonds marins. Les bouleversements écologiques et climatiques, auxquels est soumise notre planète durant ce siècle, conduisent à la remise en cause du régime juridique de la « Zone » mis en place par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en 1982. Ce régime ne tient compte ni de l'étendue ni de la complexité des grands fonds marins, qui sont définis plus largement par les scientifiques, comme les espaces situés à plus de 200 mètres de profondeur.

Ce projet s'est attelé à analyser de manière pluridisciplinaire et par une approche écosystémique le régime juridique de ce commun global afin de s'interroger sur son aptitude à assurer une gestion durable des grands fonds marins aux échelles globale, régionale et nationale, à l'ère de l'anthropocène.

De nombreuses actions ont été menées dans ce cadre :

- une exposition itinérante qui a emprunté les étapes suivantes :

10 octobre 2023 : dans le cadre de la Fête de la science, plusieurs classes sont venues au Muséum d'histoire naturelle de Marseille découvrir le parcours pédagogique. Les explications des chercheurs du projet Abysses ont été complétées par le visionnage du mini-documentaire BathyBot, le roi des profondeurs et par la retransmission en direct des images capturées par BathyBot à 40 kilomètres au large de Toulon.

11-15 octobre 2023 : l'exposition a été installée au Hublot sur l'esplanade du Prado (138 avenue Pierre Mendès France, Marseille 8e) (grand public)

20 octobre 2023 : elle a été présentée au Centre d'Initiative et de Découverte de la Mer dans le cadre de l'Automne des Calanques (grand public et scolaires)

18 novembre 2023 : à l'occasion du Souk des sciences organisé à Avant-Cap (Plan-de-Campagne) (grand public)

22 décembre 2023 : l'exposition a été présentée sous forme d'interview au sein du groupe de rédaction du journal Hector (interne à la prison, rédigé par des prisonniers et un animateur) à la prison de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault)

26 septembre 2024 : au centre IFREMER de la Seyne-sur-Mer pour l'inauguration de la Fête de la science 2024 dédiée à l'océan (sur invitation)

4-6 octobre 2024 : au Village des sciences d'Aix-en-Provence dans le cadre de la Fête de la science (grand public et scolaires)

7-8 octobre 2024 : au Hublot sur l'esplanade du Prado (138 avenue Pierre Mendès France, Marseille 8e) (grand public)

12-13 octobre 2024 : au Village des sciences de Carpentras dans le cadre de la Fête de la science (grand public)

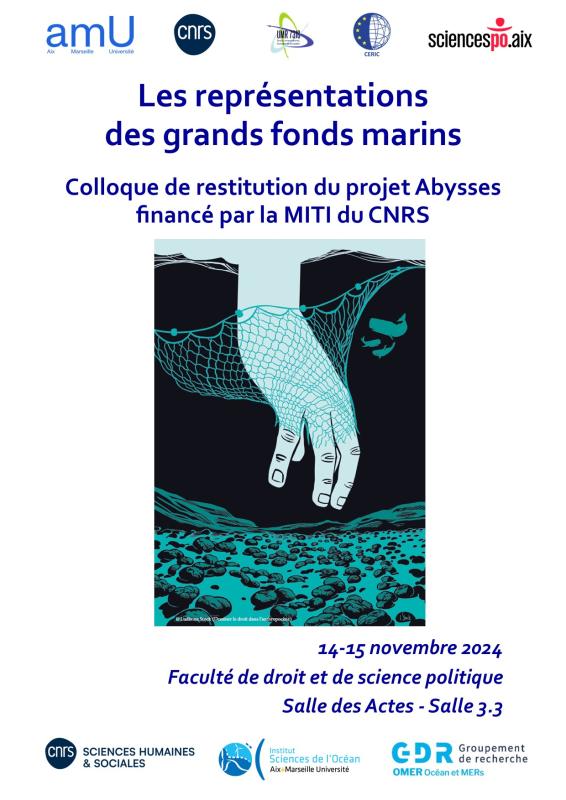

14-15 novembre 2024 à la Faculté de droit et de science politique d'Aix-en-Provence à l'occasion du colloque de restitution du projet Abysses (grand public) (cf. programme ci-dessous)

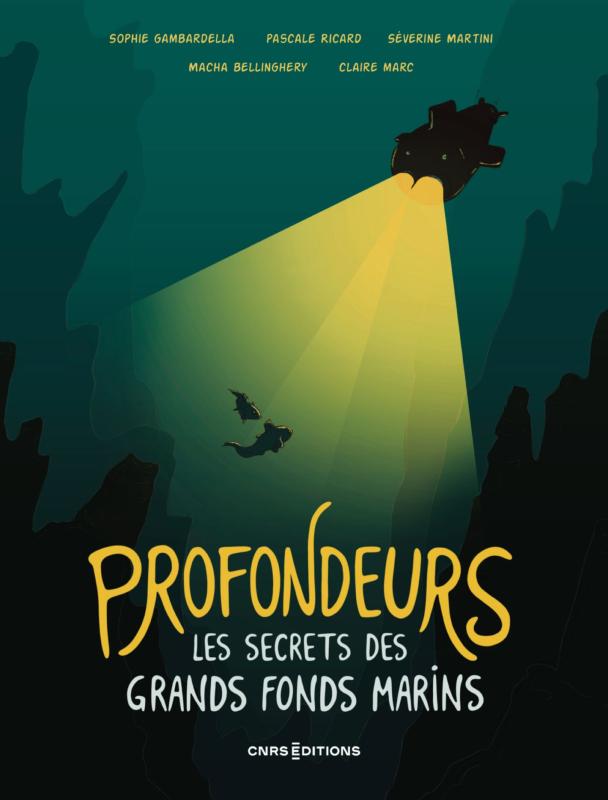

- une bande dessinée Profondeurs. Les secrets des grands fonds marins, parue en mars 2025 chez CNRS Éditions et conjointement réalisée par Sophie Gambardella, chargée de recherche CNRS au CERIC, Pascale Ricard, chargée de recherche CNRS au CERIC, Séverine Martini, chargée de recherche CNRS à l'Institut Méditerranéen d'Océanologie de Marseille (OSU Pythéas), Macha Bellinghery, médiatrice scientifique et illustratrice et Claire Marc, médiatrice scientifique.

Outre la diffusion par le CNRS lui-même (Mission pour les Initiatives Transverses et Interdisciplinaires , Fondation CNRS) , cette bande dessinée a rencontré des échos dans les médias (presse spécialisée, presse généraliste, chaînes d'information) :

dans le quotidien Ouest-France du 8 mai 2025

dans la version web du quotidien Le Monde du 8 juin 2025, la BD Profondeurs a été présentée parmi quatre livres pour mieux connaître l'océan

dans la version web de la revue Sciences et Avenir (13 mai 2025) : "Profondeurs, les secrets des grands fonds marins" : les abysses entre science et menaces industrielles

dans l'Atlas scientifique des Océans publié en avril 2025 par Le Monde dans la collection Nature

dans l'émission L'Entretien de l'intelligence économique du 9 juin 2025 (France 24)

et des retours non négligeables jusque dans les profondeurs du métro parisien

Membres de l’équipe scientifique

Héloïse BERKOWITZ, Chargée de recherche CNRS en gestion, UMR 7317, Laboratoire d’économie et de sociologie du travail (LEST), Aix-Marseille Université

Raquel BERTOLDO, Maître de conférences en psychologie, Laboratoire de psychologie sociale d’Aix-Marseille Université

Mathilde CANNAT, Directrice de recherche CNRS en géologie, UMR 7154, Institut de physique du globe

Sophie GAMBARDELLA, Chargée de recherche CNRS en droit, UMR 7318 DICE, CERIC, Aix-Marseille Université.

Fanny KARATCHODJOUKOVA – Doctorante en psychologie de l’environnement, UMR 7294, MIO, Aix-Marseille Université

Marie-Pierre LANFRANCHI, Professeur de droit public, UMR DICE 7318, CERIC, Aix-Marseille Université

Séverine MARTINI, Chargée de recherche CNRS en océanographie, UMR 7294, MIO, Aix-Marseille Université

Valelia MUNI TOKE, Chercheure à l’IRD en anthropologie, UMR 8202 Sedyl

Tiago PIRES DA CRUZ, Doctorant en science politique UMR 5116, Centre Emile Durkheim, Science politique et sociologie comparatives, Sciences Po Bordeaux.

Pascale RICARD, Chargée de recherche CNRS en droit, UMR 7318 DICE, CERIC, Aix-Marseille Université.

Loïc ROULETTE, Maître de conférences en droit privé à Aix-Marseille Université, Centre de droit économique

Christian TAMBURINI, Directeur de recherche CNRS en océanographie, UMR 7294, MIO, Aix-Marseille Université

Nina WEBERT, Doctorante en droit à l’UMR DICE 7318, CERIC, Aix-Marseille Université

Médiatrices scientifiques/dessinatrices

Macha BELLINGHERY, Dessinatrice et médiatrice culturelle

Claire MARC, Dessinatrice et médiatrice culturelle

Analyse interdisciplinaire des outils de conservation des fonds marins

Projet lauréat 2025 de l'appel "Océans : mondes sociaux, mondes vivants"

Aux usages actuels des grands fonds marins (pêche, pose de câbles et de pipelines, exploitation pétrolière et gazière ou encore des ressources génétiques marines) vont à l’avenir s’ajouter de nouveaux usages (exploitation minière, géo-ingénierie, géothermie) qui chacun de façon isolée ou de manière cumulée pourraient par leurs effets venir dégrader le milieu marin. Le droit de l’Océan a développé ces dernières années de nombreux outils juridiques de protection du milieu marin par zonage qui pourraient dans ce contexte être mobilisés pour réduire les impacts de ces activités anthropiques sur le milieu marin.

Le projet Zonabysses a donc pour ambition de répertorier les différents outils de protection de l’environnement marin par zonage, qu’il s’agisse d’aires marines protégées ou d’autres mesures de conservation par zones puis d’interroger leur pertinence scientifique et sociale au regard de l’objectif de conservation, répondant à une approche écosystémique des grands fonds marins. Il faudra, dans un premier temps, cartographier et catégoriser les outils de gestion par zonage des grands fonds marins en recoupant les base de données existantes pour dans un second temps procéder à l’analyse interdisciplinaire de l’adéquation de leurs régimes juridiques avec les objectifs de conservation. La recherche se concentrera sur les grands fonds marins situés au-delà des zones sous juridiction nationale (comprenant la haute mer et la Zone) c’est-à-dire là où une gouvernance internationale de ces espaces est en train de se construire.

APPRISE (Assistant Personnel PRéventIon SantE)

E-santé et droit européen

Cette recherche avait pour objectif principal de produire une synthèse du droit européen applicable à la e-santé. L’objectif de ladite étude était donc d’identifier l’ensemble des obligations juridiques européennes applicables à la e-santé, de les analyser en détail et de les vulgariser pour permettre leur bonne compréhension par d’autres disciplines. La synthèse s'est accompagnée d’une veille juridique régulière car les évolutions sont nombreuses dans le secteur. Elle a également été complétée d’une notice consacrée aux questions spécifiques suscitée par les objets connectés (ici l’assistant personnel de prévention et de santé) et aux éléments de réponse apportés par le droit européen.

À partir de cette thématique, l’objectif de la recherche est également de contribuer activement à une recherche fondamentale et d’ensemble (initiée dans le cadre de la Chaire Jean Monnet) sur « Droit européen et protection de la santé » dont le triple objectif est :

- de saisir les leviers (institutionnels, juridiques, axiologiques) de la construction du droit européen de la santé

- d’étudier les différentes « pièces » de ce droit, d’un point de vue substantiel, en examinant notamment le point d’équilibre entre la protection du patient (dans et hors situation de mobilité) et la préservation des capacités des États

- d’explorer l’effectivité du droit européen de la santé et plus largement ses influences (juridiques, mais aussi parfois cognitives) sur les droits nationaux des États membres (voire à demi-membre, la Suisse) et sur le droit international de la santé.

CEJM - L’Europe au Sud

Centre d’excellence Jean Monnet L’Europe au Sud

Le CERIC a coordonné entre septembre 2016 et février 2020 les activités du Centre d'excellence Jean Monnet "L'Europe au Sud", financé par la Commission européenne dans le cadre du programme Erasmus +. La responsabilité scientifique du CEJM était assurée par Estelle BROSSET, Professeure au CERIC (brochure de présentation du CEJM).

La valorisation des activités du CEJM et la diffusion des savoirs ont été assurées par le site du Centre d'Excellence et par la chaîne YouTube du CEJM.

L’obtention du label Centre d’excellence Jean Monnet a confirmé la qualité de la recherche et de l’enseignement sur les questions européennes de l’Université et en a renforcé la visibilité internationale. Par l’octroi de moyens supplémentaires, il a également eu vocation à permettre le développement de nouvelles actions scientifiques et pédagogiques dans le domaine de l’intégration européenne. Le CEJM de l’Université d'Aix-Marseille avait la particularité de réunir un nombre important d’équipes spécialisées sur les questions européennes, avec des membres rattachés à la Faculté de Droit et de Science Politique, à la Faculté des Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines, à Sciences Po Aix et à l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education. Lors de l'obtention du label Centre d'Excellence, le volume des activités menées au sein des équipes membres du CEJM était déjà remarquable (12 Chaires Jean Monnet, 2 activités d’information et de recherche, 9 modules) et ancien (la première Chaire date de 1990).

Le Centre d’excellence Jean Monnet "L'Europe au Sud" a permis de soutenir

- des activités pédagogiques

Le CEJM a apporté un soutien indirect à 20 enseignements existants relatifs aux questions européennes à Sciences Po Aix, à la Faculté des arts, lettres, langues et sciences humaines (ALLSH) et à la Faculté de droit et de science politique (FDSP). Ils ont bénéficié du soutien du CEJM (à travers le site internet, l’utilisation possible du logo…), ce qui leur a donné une plus grande visibilité. Ce soutien a, pour partie, favorisé des évolutions substantielles, comme la labellisation Erasmus Mundus Joint Master Degree du Master Etudes européennes et internationales (ALLSH) en 2018.

Le CEJM a apporté un soutien direct à la création de nouveaux enseignements, mis en place, pour certains, en privilégiant la promotion de pédagogies innovantes et une dimension trans-établissements :

- création d’une simulation de négociations européennes (Brussels World Simulation), réunissant 90 à 100 étudiants de la FDSP et de Sciences Po Aix (niveau Master 1 ou Master 2). Ce jeu sérieux est lauréat de l’appel à projet Académie d’excellence d’A*Midex.

- création d’un cours d’ordre juridique approfondi de l’Union européenne à la FDSP (Master 1).

- création à l’ESPE d’un nouveau module d’enseignement sur le thème « Enseigner l’Europe à l’école », à destination des professeurs stagiaires des écoles et du second degré.

- organisation de voyages d’étude et de séjours de recherche auprès des institutions européennes (en direction des étudiants de Master 2 et des doctorants de la FDSP).

- des manifestations scientifiques

Le CEJM a soutenu de nombreuses manifestations scientifiques :

- organisation d’une dizaine de colloques reflétant la diversité des questions de recherche sur « l’Europe au Sud » et la multiplicité des disciplines mobilisées au sein du CEJM :

* l’appréhension des enjeux migratoires (2 colloques)

* les politiques européennes dans les domaines de l’éducation et de la formation (3 colloques)

* la gouvernance de la mer Méditerranée, les valeurs de l’Union et de la société européenne (4 colloques), appréhendées de façon englobante

Le colloque de clôture du CEJM a été annulé en raison du mouvement social de décembre 2019. Consacré au principe de solidarité à l’occasion des 10 ans de l’application du traité de Lisbonne, il a néanmoins fait l’objet d’une publication sous la direction d'Estelle BROSSET, de Rostane MEHDI et de Nathalie RUBIO dans la collection Confluence des droits : Solidarité et droit de l'Union européenne. Un principe à l'épreuve

- organisation de 17 conférences-débats ouvertes à tous prononcées par des spécialistes des études européennes, issus tant du monde académique que de l’espace institutionnel européens et de la société civile avec, dans le rôle de discutant, les jeunes chercheurs (doctorants) du CEJM. Ont ainsi été abordés des thèmes très diversifiés (perspectives politiques de l’UE, fonctionnement de ses institutions, grands principes et politiques).

- de la valorisation des activités et de la transmission des savoirs vers la société civile

Plus traditionnellement, un certain nombre d’activités ont été organisées avec le soutien du CEJM avec la vocation claire de s’adresser au grand public :

- les fêtes de l’Europe, au travers de la participation des membres du CEJM (notamment en réponse aux sollicitations associatives (Mouvement européen, Jeunes européens, ELSA).

- d’autres activités européennes qui ont reçu également, par la participation du CEJM, un soutien : European Youth Parliament ou encore « Sciences Po Aix dans la Cité ».

CLIMARM

Les procès climatiques : l'arme du droit dans la reconfiguration des revendications environnementales

L’objectif du projet CLIMARM est de développer une approche interdisciplinaire des procès climatiques, dont les enjeux sont à la fois d’ordre juridique, politique et sociologique. Faisant bouger les lignes du militantisme écologique, le procès devient une forme d’arène publique. Juridiquement, ces contentieux se heurtent à des difficultés techniques (imputabilité de la responsabilité, expertise, compétence des juges…), mais ils montrent aussi la capacité d’évolution du droit et mettent en évidence le rôle d’un acteur – le juge. Par la spécificité de l’enjeu, les changements climatiques entrainent un éclatement des cadres existants. Ils font « craquer » le moule du procès, conduisent à une certaine reconfiguration des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, bousculent et renouvellent les échelles et espaces d’action. Les procès climatiques agissent ici à la fois comme un excellent révélateur et comme un accélérateur des changements. Ils sont le laboratoire de nouvelles formes d’action publique et privée et au-delà de gouvernance.

Conflits d’usages dans les AMP internationales en Méditerranée

financé par l'institut SoMuM

En ce début de XXIe siècle, la mer est un espace où se concentrent des enjeux économiques, écologiques, géostratégiques, politiques, culturels et touristiques. Outre l’intensification d’activités classiques telles que la pêche et le transport maritime, de nouvelles activités apparaissent ou se développent dans des espaces de plus en plus reculés, à l’instar de l’aquaculture, de la production d’énergie en mer, des activités militaires ou encore de l’utilisation de drones. Ce développement croissant des activités humaines en mer fait de l’espace maritime un lieu de rencontre d’intérêts multiples qui parfois se superposent et entrent en concurrence.

Empruntée à la sociologie, la notion de conflits d’usages trouve également à s’appliquer en droit, bien qu’elle ne soit pas définie par ce dernier. En mer, la notion peut a priori être entendue comme la rencontre d’utilisations concurrentes - voire incompatibles - de l’espace maritime ou de ses ressources. De manière générale, la question des conflits d’usages renvoie à la nécessité de concilier des intérêts et objectifs parfois contradictoires. La concurrence ou l’incompatibilité est à la fois juridique (normative ou institutionnelle), provenant de l’existence de droits ou de devoirs potentiellement concurrents résultant de normes différentes, mais aussi géographique, provenant de l’impossibilité de réaliser les deux utilisations dans un même espace ou dans des espaces adjacents, simultanément ou successivement. Le caractère fragmenté des zones maritimes créées par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer amplifie en effet la possibilité pour les États d’exercer des droits légitimes mais concurrents lorsqu’ils concernent un même espace (exploitation des ressources, protection, navigation…).

La superposition et la coexistence dans cet espace maritime fragmenté d’activités de plus en plus nombreuses et de plus en plus éloignées des côtes, ont en outre un impact négatif sur le milieu marin, et risquent parfois de rendre difficiles les usages futurs ou successifs des ressources, ce qui implique une dimension temporelle dans l’appréhension des conflits d’usages en mer. Les conflits d’usages liés à la protection de l’environnement seront donc au coeur du projet, qui se focalisera sur les conflits d’usages au sein ou autour des aires marines protégées (AMP).

Documents de droit international

Le projet regroupe sur une plate-forme numérique certains documents importants de l'histoire et de la pratique actuelle du droit international.

Lien du projet : https://documentsdedroitinternational.fr/

Droit international et droits fondamentaux France-Cuba

Ce projet se focalise sur l'étude de l'effectivité des droits fondamentaux dans une perspective comparative

Responsable scientifique : Jean-François MARCHI, Maître de conférences

Ce programme consiste à mener une étude et une réflexion sur les droits fondamentaux dans une perspective comparative. L’effectivité des droits fondamentaux, tant dans le modèle cubain que dans le modèle français et dans les instruments juridiques internationaux, est affirmée comme une priorité. Pourtant, des obstacles théoriques et pratiques peuvent s’y opposer. Dès lors, la recherche a pour objectif général d’identifier ces obstacles, aussi bien au plan théorique qu’au plan pratique, de les comparer dans les différents systèmes juridiques (français, cubains et internationaux) et d’en tirer des conclusions aux fins de contribuer à y remédier.

Des objectifs spécifiques ont par ailleurs été identifiés : systématiser les catégories de droits fondamentaux, notamment selon leur degré de protection, en théorie et en pratique ; faire un focus sur les droits économiques et sociaux ; identifier un ensemble d’instruments, de procédures et de mécanismes aux fins d’améliorer la protection effective des droits fondamentaux, notamment des droits économiques et sociaux ; identifier les moyens d’intégrer, en pratique, ces instruments, procédures et mécanismes, dans le système juridique.

Épistémologies du droit

Approches pluridisciplinaires à l'ère de la globalisation

Responsables scientifiques :

Albane GESLIN, Professeure, Sciences Po Aix/UMR DICE

Carlos Miguel HERRERA, Professeur, Université de Cergy-Pontoise

Marie-Claire PONTHOREAU, Professeure, Université de Bordeaux

Stéphane SCHOTT, Maître de conférences, Université de Bordeaux

Le principal objectif du projet est de (re)mettre le questionnement épistémologique au centre de l’activité des chercheurs, juristes ou non juristes, et de leur offrir un espace de discussion spécifiquement dédié à la réflexion sur la connaissance du droit. Le programme est conçu dans un double esprit d’ouverture sur le monde et sur les autres disciplines, que les défis de la globalisation rendent incontournable. Dans le contexte de la mondialisation qui se traduit notamment par le développement d’ordres juridiques internationaux ou supranationaux, voire transnationaux, le droit ne peut plus se concevoir uniquement par le biais d’une approche purement nationale. Ce changement d’échelle, induit par la globalisation, appelle une mise en perspective sur le plan théorique. Car la connaissance du droit ne peut plus s’envisager, aujourd’hui, sans la connaissance du droit des autres. La réflexion sur les épistémologies du droit implique dès lors une réflexion sur la comparaison des droits, qui ne se limite pas aux approches classiques du droit comparé ou de l’étude des droits étrangers. Cette nécessaire ouverture au droit des autres a comme corollaire une ouverture nécessaire aux autres droits, de sorte que le décloisonnement national se double - doit se doubler - d’un décloisonnement disciplinaire au sein même des disciplines juridiques. En ce sens, le programme « Épistémologies du droit » est conçu comme une invitation au dialogue - franco-allemand et au-delà – entre doctorants, jeunes docteurs et chercheurs plus avancés, issus des différentes branches du droit, classiquement très cloisonnées - mais sans doute moins en Allemagne qu’en France. Le programme « Épistémologies du droit » implique aussi des spécialistes de disciplines autres que le droit - sociologues, géographes, linguistes… -, qui peuvent s’intéresser à des objets juridiques dont les juristes ne sont, en effet, pas les seuls dépositaires.

Ce projet a donné lieu à plusieurs manifestations :

- un cycle de séminaires : « Les épistémologies en droit » (2019 et 2020) : 1. Sciences du droit, sciences et droit ; 2. Quel droit des sciences sociales ? ; 3. Que pourrait-être une épistémologie critique du droit.

- une journée d’étude « Épistémologies et méthodologies juridiques en perspectives post-coloniales », tenue à Aix-en-Provence le 28 novembre 2018 et publiée en 2020 aux éditions Kimé sous la direction d’Albane Geslin, de Carlos Miguel Herrera et de Marie-Claire Ponthoreau (Postcolonialisme et droit : perspectives épistémologiques)

- un colloque « Langues et langages juridiques. Traduction et traductologie - Didactique et pédagogie », tenu les 13 et 14 juin 2019 à Bordeaux. Les actes (Langues et langages juridiques) seront publiés aux éditions Varenne en 2021 sous la direction de Renaud Baumert, d’Albane Geslin, de Stéphanie Roussel et de Stéphane Schott

- un colloque « Le piège territorial dans la pensée juridique », qui devait se tenir en juin 2020 et qui s'est tenu à Bordeaux les 18 et 19 novembre 2021.

EUBUPRO - Protéger les intérêts financiers et le budget de l'Union européenne

Le projet vise à analyser la pertinence du modèle de protection des intérêts financiers de l’UE dans un contexte de remise en cause de l’État de droit par certains États membres.

Responsables scientifiques :

Nathalie RUBIO, Professeure

Loïc LEVOYER, Professeur, Université de Poitiers

Pierre-Yves MONJAL, Professeur, Université de Tours

EUBUPRO vise à analyser la pertinence du modèle de protection des intérêts financiers et du budget de l’Union européenne dans un contexte d’opérationnalisation récente du Parquet européen et de remise en cause de l’État de droit par certains États membres. Le projet s’intéresse au rôle des institutions européennes et nationales impliquées dans la protection des intérêts financiers de l’UE. Il étudie les instruments juridiques mobilisés pour contrôler l'utilisation des fonds européens. Il mesure la portée de la règle novatrice de la conditionnalité budgétaire au regard de l’objectif de protection des intérêts financiers européens et du respect des principes de l'État de droit au sein de l'UE. Recensant tous les manquements, fraudes et infractions connus au budget de l’UE, le projet analyse les conséquences juridictionnelles, administratives et budgétaires de la protection des intérêts financiers de l'UE. Partant des politiques publiques financées par le budget européen, le projet EUBUPRO interroge ainsi le modèle de gouvernance et de fonctionnement de l’UE en améliorant la compréhension des ordres juridiques.

EuroGCT

European Consortium for Communicating Gene- and Cell-Based Therapy Information

Responsables scientifiques :

Clare BLACKBURN, Professeure, School of Biological Sciences, University of Edinburgh, coordinatrice

Aurélie MAHALATCHIMY, Chargée de recherche au CNRS & Andreas KURTZ (Université de Berlin), vice-coordinateurs

Le projet EuroGCT réunit 47 organisations et institutions impliquées dans le développement et la réflexion sur les thérapies cellulaires et géniques (sociétés savantes, réseaux européens, nationaux ou régionaux, associations de patients, universités) de 16 pays différents : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni, Suède, Suisse.

L’objectif principal du projet EuroGCT est de fournir aux acteurs européens intéressés et impliqués dans ce domaine (patients, professionnels de santé, autorités de régulation des questions de santé, citoyens) une information concernant le développement des thérapies cellulaires et géniques qui soit accessible, fiable et précise aux plans scientifique, juridique, éthique et sociétal, ainsi que des possibilités de collaboration permettant de la sorte de soutenir une prise de décision mieux éclairée en matière de thérapies cellulaires et géniques, notamment sur les différentes étapes du développement de ces thérapies.

Cet objectif sera poursuivi par la mise en place d’une plate-forme d’information sur les thérapies cellulaires et géniques. Le déploiement de cet outil sera notamment soutenu par :

le développement d’un portail en ligne consacré à l’information sur la thérapie génique et cellulaire, en direction des chercheurs, des patients et du grand public plus largement ;

la collecte et l’ordonnancement de ressources en ligne sur les étapes nécessaires au développement de la thérapie cellulaire et génique. Ces ressources seront adaptées à la communauté académique et chercheront à favoriser le lien entre les autorités de régulation et la communauté de la recherche ;

la promotion de la diffusion et du renforcement des capacités en matière de communication de la recherche sur la thérapie génique et cellulaire.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site ELSIBI : Ethical, Legal and Social Implications of Biomedical Innovations

European Association of Health Law

Interest Group on Supranational Biolaw

Le Groupe d'intérêt sur le biodroit supranational de l'Association européenne de droit de la santé a été créé en 2020. Il a pour objectif la promotion du droit européen de la santé. Le "biodroit supranational" est entendu comme recouvrant le droit de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe et de l'Organisation européenne des brevets.

Alors même que le biodroit supranational, dans toutes ses dimensions, n'est souvent pas considété comme porteur d'intérêt ou de valeur, il renforce ou infléchit le droit national et se développe donc de telle sorte qu'il ne peut plus être ignoré. Par le biais de la recherchen de la formation et d'activités de mise en réseau (également développés par l'Association européenne de droit de la santé), le Groupe d'intérêt sur le biodroit supranational a vocation à contribuer à la mobilisation de ses membres pour répondre aux demandes de la société (autorités législatives et réglementaires, scientifiques (chercheurs et praticiens), patients) concernant le biodroit supranational. Le Groupe d'intérêt contribuera également à renforcer, au sein de leurs systèmes nationaux, la position des chercheurs de ce domaine pour sauvegarder leur autonomie et leur rôle de facilitateurs d'une discussion libre en matière de droit de la santé.

Le Groupe d'intérêt sur le biodroit supranational de l'Association européenne de droit de la santé est co-présidé par Aurélie MAHALATCHIMY, chargée de recherche au CNRS (UMR 7318 DICE, CERIC, Faculté de droit et de science politique, Université d'Aix-Marseille) et Mark FLEAR, Lecturer en droit (Queen's University Belfast).

Au nom du Groupe d’Intérêt sur le biodroit supranational de l’Association européenne de droit de la santé et du projet de recherche I-Biolex (ANR-20-CE26-0007-01), Éloïse Gennet et Aurélie Mahalatchimy coordonnent depuis septembre 2021 le réseau thématique relatif à la stratégie pharmaceutique sur la plateforme européenne des politiques de santé (EUHPP) de la Commission européenne. La plateforme EUHPP constitue l’un des outils pensés par la Commission européenne pour mettre en pratique la transparence et la participation des parties prenantes et du public dans le dialogue sur les politiques de santé. La Direction Générale de la santé et la sécurité alimentaire (DG Santé) coordonne cette plateforme en ligne et y assure la communication entre ses utilisateurs et la Commission européenne.

Le réseau thématique de l’EAHL IG Biolaw, sélectionné par la Commission européenne et par les utilisateurs de la plateforme EUHPP, est intitulé « La santé en tant que valeur fondamentale. Vers une stratégie pharmaceutique inclusive et équitable dans l’Union européenne ». Ce réseau permet de faire le lien entre l’EAHL IG Biolaw, composé exclusivement de chercheurs et universitaires dans le domaine du droit de la santé en Europe, d’une part avec la Commission européenne et en particulier la DG Santé, et d’autre part avec des acteurs socio-économiques s’intéressant au droit de l’Union applicable aux médicaments et aux dispositifs médicaux (représentants de patients, représentants de professionnels de santé ou organisations non gouvernementales dans le domaine de la santé). Après plusieurs mois d’échanges fructueux et l’élaboration d’une déclaration conjointe très favorablement accueillie par la DG Santé et soutenue par plusieurs organisations (dont le Président d’Aix-Marseille Université et le CNRS), la Commission européenne a décidé le 9 juin 2022 de rendre ce réseau thématique permanent en le transformant en réseau de parties prenantes (stakeholder network). L’EAHL IG Biolaw continuera ainsi d’utiliser cette plateforme pour favoriser le débat autour d’une stratégie pharmaceutique inclusive.

European Migration Law

Ce projet a permis la refonte du site europeanmigrationlaw.eu

Ce projet a permis la refonte du site europeanmigrationlaw.eu, dédié au droit européen des étrangers et son extension à la directive 2004/38 relative aux droits des citoyens européens et des membres de leur famille. Il a également permis de tenir deux conférences à Bruxelles, avec l’association PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) :

- en juin 2017, sur le thème EU law and undocumented migrants : Defending rights in the context of detention & deportation.

- en octobre 2018, sur le thème EU Law and Undocumented Migrants. Strategies for Ending Child Immigration Detention. Les étudiants du Master 2 Droit de l’Union européenne ont participé à cette conférence.

GIS Euro-Lab

Groupement d'Intérêt Scientifique et réseau interdisciplinaire de recherche sur l'Union européenne

Responsables scientifiques au CERIC :

Nathalie RUBIO, Professeure, Présidente du Comité directeur du GIS Euro-Lab

Estelle BROSSET, Professeure, membre du Conseil scientifique du GIS Euro-Lab

Le CERIC fait partie du Groupement d'Intérêt Scientifique (GIS) Euro-Lab Réseau Interdisciplinaire pour la Recherche sur l'Union européenne lancé début 2022 en partenariat avec le CNRS, le Collège de France, la Fondation nationale des sciences politiques, l'Ecole des hautes études en sciences sociales, l'Ecole Nationale d'Administration ainsi que 6 Sciences Po (Aix, Bordeaux, Grenoble, Lyon, Lille et Toulouse) et 15 universités (Aix-Marseille, Grenoble Alpes, Lille, Lumière Lyon-II, Jean-Moulin Lyon III, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris 2 Panthéon-Assas, Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Paris 8 Vincennes Saint-Denis, Paris Est Créteil, Paris Dauphine, Paris Nanterre, Paris-Saclay, Sorbonne Université et Strasbourg).

Le GIS Euro-Lab a pour objet de contribuer au développement, à la visibilité et à la diffusion de la recherche interdisciplinaire sur l'Union européenne, et plus largement sur l'ensemble des constructions et coopérations européennes. Sa mise en place est partie du constat partagé par les partenaires que les travaux universitaires sur l'Union européenne forment aujourd'hui un ensemble riche et divers, tant du point de vue des approches, du type d'enquêtes conduites ou encore des bases de données produites mais que leur développement comme leur diffusion sont freinés par le cloisonnement disciplinaire, le morcellement institutionnel et une faible visibilité publique. Il existe pourtant bien aujourd'hui un ensemble de convergences interdisciplinaires, perçues à l'échelle européenne comme une des originalités de la recherche européaniste française.

Le GIS Euro-Lab s'est donc fixé pour missions de

- faciliter l'accès aux chercheurs, aux données et aux résultats de la recherche, notamment via un site conçu comme un portail commun à l'ensemble des européanistes

- soutenir les jeunes chercheurs européanistes

- favoriser, notamment par des manifestations régulières, la production, la confrontation et la circulation de connaissances interdisciplinaires sur l'Union européenne

- impulser les réflexions sur l'état de la recherche et de l'enseignement sur l'Union européenne

- contribuer au débat public national et européen

Les Lettres du GIS Euro-Lab

- n°1 (mars 2022)

- n°2 (mai 2022)

- n°3 (septembre 2022)

- n°4 (novembre 2022)

- n°5 (janvier 2023)

- n°6 (avril 2023)

- n°7 (juillet 2023)

- n°8 (octobre 2023)

- n°9 (décembre 2023)

I-Biolex

Fragmentation et défragmentation du droit des innovations biomédicales

Responsable scientifique : Aurélie MAHALATCHIMY, chargée de recherche CNRS

Le projet I-Biolex réunit des chercheurs en sciences juridiques, en sciences humaines et sociales et en sciences biomédicales. Il analyse les processus de fragmentation et de défragmentation du droit européen applicable aux innovations biomédicales (principalement thérapie génique, médecine régénératrice et nanomédecine). Ses objectifs sont d’explorer et d’expliquer ces processus juridiques et d’en décrypter les développements dans le temps dans le domaine du droit européen des innovations biomédicales.

Tout en s’appuyant sur les travaux existants consacrés au cadre juridique des innovations biomédicales à la temporalité du droit et au phénomène de fragmentation en droit, le projet I-Biolex utilise des approches comparatives/comparatistes et interdisciplinaires et combine une portée théorique et conceptuelle à une dimension pratique de modélisation des processus décisionnels afin de déterminer comment le droit des innovations biomédicales peut remplir différents objectifs sociétaux.

Financement : Agence nationale de la recherche (AAPG 2020 JCJC)

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site ELSIBI : Ethical, Legal and Social Implications of Biomedical Innovations

Inside

International Socialization and Democracy through International Law

Responsables scientifiques : Ludovic HENNEBEL, Professeur ; Hélène TIGROUDJA, Professeure

The fundamental postulate of this research rests on the idea that international law is a tool used to socialize States. The doctrine attempts to identify, by invoking both theories of international relations and those of international law, the ways and effects of such socialization. The research we intend to carry out finds its foundations in this context and is based on a broad empirical field on international human rights law.

It aims to address three major research questions. First, why do States agree to ratify multilateral treaties and agreements in this field? Secondly, why do States agree - sometimes -to amend their conduct in accordance with their obligations under international law? Third, how to assess and to measure compliance by States with their treaty commitments in the above-mentioned matters?

Such research is fundamental, in that it will require the construction of theoretical tools to understand, predict, anticipate, and criticize state behavior in international law. However, the research hypothesis will be based on a large-scale empirical analysis to analyze in the field of specialization of this project, the behavior of States. One of the objectives of the project is to construct analytical tools, including for the purpose of assessing and measuring compliance with commitments States.

Building on the active and committed involvement of several professors and researchers within the DICE UMR 7318, the research project will be carried out in collaboration with international universities of world renown and will integrate a multidisciplinary dimension in some areas.

International Research Network - Le procès environnemental

Ce projet avait pour objectif de mettre en évidence la manière dont la justice, en particulier, le procès, participe à la protection de l’environnement

Ce projet avait pour objectif de mettre en évidence la manière dont la justice, en particulier, le procès, participe à la protection de l’environnement. L’idée de mener une recherche collective internationale sur le « procès environnemental » est partie du constat suivant : que l’on regarde du côté français ou étranger, interne, international ou européen, le procès détient une place importante dans la résolution des litiges environnementaux. Le juge joue un rôle essentiel dans les procès relatifs aux pollutions des sols, de l’eau, de l’air, aux déchets ou aux diverses marées noires. Au-delà de l’application des textes, il fait preuve d’interprétation pour trancher des litiges environnementaux d’une grande complexité. Plus particulièrement, certains phénomènes récents montrent un appel au procès ou un besoin de procès dans nos sociétés. On en veut pour preuve le développement des contentieux climatiques à l’échelle mondiale.

Ce projet de recherche a permis d’étudier de plus près le droit du procès environnemental en droit européen, international et, concernant les droits internes, en droit français, japonais, chilien, brésilien et canadien. Au-delà des originalités que ces derniers présentent, ils sont l’objet d’étude des 4 partenaires dont ce réseau international a l’objectif de consolider les relations : l’École de droit de Waseda (Japon), la Faculté de droit de l’Université du Chili à Santiago, l’Université de Brasilia (Faculté de droit, Institut des relations internationales), et la Faculté de droit de l’Université Laval à Québec. Ponctué de rencontres annuelles, le projet a également pour ambition la rédaction d’ouvrage sur le procès en droit comparé.

L'effectivité de l'action climatique et la protection de la biodiversité

en partenariat avec l’Università degli studi di Genova

La fonction du droit dans la gestion durable des ressources marines

en partenariat avec l'Université de Brasilia

La gestion durable des ressources minérales marines constitue une question d’une grande actualité. La pression pour que se développent les activités d’exploration et d’exploitation est aujourd’hui considérable alors que, dans le même temps, ces ressources et leur localisation demeurent, semble-t-il, encore largement méconnues, d’un accès difficile, coûteux et que les activités d’exploration et d’exploitation présentent des risques majeurs pour la préservation du milieu marin.

Le projet ambitionne d’interroger le rôle du droit dans la gestion de ces ressources en développant une analyse multi-niveaux (droit interne, droit régional, droit international, relations internationales) dont le point de départ est la comparaison de la pratique de deux États concernés au premier chef par ces questions : la France et le Brésil.

Le devoir de vigilance des entreprises transnationales

Regards juridiques franco-brésiliens

Ce projet franco-brésilien prévoit une collaboration entre Aix-Marseille Université et UniCEUB (Brasilia).

Le marché pharmaceutique, un marché à réformer ou à transformer ?

en partenariat avec l'Université de Bourgogne

L’industrie pharmaceutique, comme toute autre, ne produit que si elle dispose d’un marché. Or un marché est constitué de potentialités d’achat et non de patients en situation de besoin. Pourtant c’est à tels besoins que répondent les produits : besoins de santé, besoins essentiels qui ne peuvent être réduits à une simple demande conditionnée par l’accessibilité monétaire, comme dans l’hypothèse de la quasi-totalité des biens de consommation, qui modèlent le marché.

Le défaut de certains biens peut affecter gravement les conditions de vie d’une population : tel est le cas du produit de santé, dont le caractère spécifique et irremplaçable ne s’accommode pas d’une vision du marché délibérément orientée vers la libéralisation. En outre, l’innovation, clé du secteur, est essentielle à l’adaptation de l’offre thérapeutique aux nouveaux besoins des patients. Cet aspect, lui aussi particulier, du marché pharmaceutique, semble générer des transformations difficilement contrôlables, d’où un risque de pénurie y compris dans des secteurs géographiques correctement alimentés jusqu’ici.

Les correctifs et les adaptations d’un marché aussi spécifiques sont-ils suffisants à assurer l’approvisionnement pérenne et adéquat des produits pharmaceutiques aux populations qui en ont besoin ? A l’heure où de nouveaux modèles économiques se développement (économie collaborative, commons, etc.), un fonctionnement résolument différent est-il envisageable ?

Ce projet a donc pour objectif, sur une thématique de recherche relevant du droit pharmaceutique, de croiser les perspectives du droit européen, du droit économique international et du droit pénal international. Seront ainsi organisés des séances de travail communes et des ateliers (workshops) entre les équipes du CREDIMI (Centre de Recherche sur le Droit des Investissements et des Marchés Internationaux, Faculté de droit, Université de Bourgogne) et du CERIC, incluant des experts français ou étrangers invités à enrichir ces débats.

Une co-publication sur la spécificité du marché pharmaceutique de sa règlementation et ses enjeux actuels est également prévue.

Les compétences des équipes de droit pharmaceutique du CERIC et du CREDIMI sont complémentaires : l’expertise reconnue notamment sur les stratégies européennes du premier, complète celle du CREDIMI relative au droit économique international, et au droit pénal international. Elles permettront d’élaborer des travaux et d’organiser des ateliers communs, avec l’apport d’experts étrangers, et de préparer la réponse à des appels à projets nationaux et internationaux.

Le procès environnemental

Du procès sur l'environnement au procès pour l'environnement

Les contentieux portant sur l’environnement présentent des spécificités qui constituent autant de difficultés juridiques à résoudre. Parce que la nature elle-même n’est pas un sujet de droit, la question de l’accès au juge constitue sans doute la première d’entre elles. Elle demande à aménager l’intérêt à agir des demandeurs et, plus profondément, à déterminer la place de la défense des intérêts environnementaux et collectifs dans le procès autant que le rôle de ce dernier dans ce domaine, entre prévention-réparation-sanction. Ensuite parce que les dommages causés à l’environnement se révèlent souvent être à longue distance et à long et même très long terme, et qu’ils peuvent avoir des sources cumulatives, il s’avère bien souvent difficile de rapporter les preuves nécessaires à l’établissement des faits. La dimension scientifique du procès environnemental, impliquant quasi-systématiquement des savoir-faire « extérieurs » au droit, apparaît clairement comme posant au juge certaines difficultés : celui-ci doit savoir faire avec l’incertitude et composer avec les difficultés notamment de la réparation des atteintes à l’environnement, dans la mesure où il s’agit de dommages difficiles à chiffrer, bien souvent irréversibles, rendant impossible une remise en l’état, etc. Enfin, parce que certains risques environnementaux manifestent aujourd’hui un caractère global et irréversible, défiant les frontières du temps et de l’espace, ils bousculent la nature a priori locale du litige environnemental.

Les dimensions internationale et régionale des risques et dommages environnementaux sont indéniables. Mais, lorsque l’accès au juge devient un moyen de contester des dommages dépassant a priori son champ de compétences, certains des jugements rendus en matière environnementale peuvent détenir des effets extraterritoriaux, renouvelant ainsi de manière significative le rôle du juge dans la protection de l’environnement.

À travers trois axes de recherche, les aspects généraux de droit processuel et environnement (droit et délai d’action, juge compétent, contradictoire, effets du jugement) (1), l’établissement de la preuve (2) et le rôle de la société civile dans le procès environnemental (3) méritent selon nous un traitement spécifique. C’est alors la définition même du procès -instance devant un juge sur un différend entre deux ou plusieurs parties (dictionnaire Littré)- qui pourrait être révisée, tant le champ de l’environnement invite à dépasser la définition strictement juridique de celui-ci.

Lire le rapport final du programme de recherche

Le traitement juridictionnel de l’urgence environnementale

Quelles solutions pour une prévention effective des dommages environnementaux ?

Quels pourraient être les moyens permettant au juge de tenir compte de l’urgence en matière de prévention des dommages à l’environnement ?

Les dommages environnementaux étant difficilement réparables et parfois irréversibles, la gestion du temps dans le procès emporte des enjeux considérables en matière de prévention des atteintes à l’environnement. Le présent projet postule que l’intervention du juge peut être regardée comme un moyen de cette prévention, qu’il s’agisse d’anticiper les risques de dommages ou de les faire cesser. Le potentiel des mesures pouvant être prescrites est évident : obligations de faire et de ne pas faire, d’interdire et d’obliger, suspension d’une décision administrative illégale dont les effets sont néfastes pour l’environnement...

Si les procédures existent, elles ne correspondent malheureusement pas parfaitement aux enjeux environnementaux. En matière pénale par exemple, le rapport récent du groupe de travail sur le traitement pénal de l’environnement est particulièrement explicite sur ce point. Éclatement des procédures, champ d’application limité de certaines d’entre elles, appréciation stricte de la condition d’urgence… Il est patent que l’arsenal existant mériterait d’être, à nouveau, réformé. Le constat est également valable en matière administrative, civile, ainsi que dans l’ordre juridique international et européen.

L’ambition du présent projet est d’embrasser l’ensemble des enjeux du traitement juridictionnel de l’urgence en matière environnementale. Le projet postule que l’urgence environnementale ne devrait pas être exclusivement traitée au prisme du référé. Le juge dispose en effet d’autres moyens pour tenir compte de l’urgence qu’il peut y avoir à prévenir un dommage à l’environnement : au travers de la mise en œuvre de procédures dérogatoires au droit commun caractérisées par des délais raccourcis ; au travers sans doute aussi, d’une interprétation souple de l’ensemble des règles procédurales et substantielles qui peut permettre de prendre effectivement en compte la spécificité des dommages environnementaux.

Le projet entend explorer les solutions existantes et, à travers l’étude comparative du droit interne, du droit international et européen ainsi que des droits étrangers, proposer des solutions renforçant la capacité des juridictions à prévenir les dommages environnementaux à travers la mise en place immédiate de mesures destinées à les éviter.

Membres du projet

Les enjeux de la mise en œuvre de l’accord de Paris

Approche comparative franco-italienne

Le projet se donne pour objectif d’analyser de manière comparative la mise en œuvre française et italienne de l'Accord de Paris, en mesurant le rôle du contentieux dans cette perspective. Nous examinerons la jurisprudence nationale afin d'évaluer les éventuelles tendances émergentes en matière d'interprétation et leurs implications concrètes pour les acteurs politiques. Cela permettra de dresser un premier bilan de l'éventuel "apprentissage mutuel" des juges nationaux, qui pourrait conduire à un éventuel "droit climatique transnational".

Si de nombreux États se sont engagés à atteindre la neutralité carbone d'ici 2045, 2050 ou 2060, peu d'entre eux ont des trajectoires d'émissions compatibles avec cet objectif. L'Italie se classe au 4e rang des plus importants émetteurs de gaz à effet de serre de l'Union européenne. Afin d'atteindre les objectifs de décarbonation et de répondre aux préoccupations en matière de sécurité énergétique, le gouvernement italien entend accélérer la transition des combustibles traditionnels vers les sources renouvelables, en favorisant l'abandon du charbon comme source d'énergie à partir de 2025. Lorsque la stratégie nationale de décarbonation à long terme sera finalisée, elle définira plus précisément le paysage et la voie à suivre pour atteindre l'objectif de neutralité carbone de 2050. En France, quatre secteurs sont responsables de 85 % des émissions (transport, agriculture, bâtiment, industrie). Adoptée en 2019, la loi énergie-climat a fixé des objectifs ambitieux pour la politique climatique et énergétique française. Elle fixe l'objectif de neutralité carbone en 2050 pour répondre à l'urgence climatique et à l'Accord de Paris. Le texte doit être complété et approfondi par la loi sur le climat et la résilience, qui sera le résultat d'une expérience démocratique inédite : la Convention citoyenne pour le climat. Cependant, dans les deux pays, l'incertitude règne quant aux trajectoires pour atteindre la neutralité programmée ainsi que sur la législation associée ; les plans de relance post-Covid semblent jusqu'à présent être une occasion manquée d'accomplir des ambitions plus élevées. Dans ce contexte, de plus en plus consciente de la gravité des risques encourus, la société civile se mobilise de diverses manières, notamment en utilisant "l'arme du droit" et en portant les actions stratégiques pour le climat devant les juridictions nationales et internationales, les juges interpellant directement les États sur leurs contradictions.

La France et l'Italie sont attraites devant la Cour européenne des droits de l'homme, avec 31 autres États parties à la Convention européenne des droits de l'homme, dans une affaire initiée par six jeunes Portugais âgés de 8 à 21 ans qui se plaignent des pics de chaleur causés par le changement climatique, notamment des grands incendies et de l'impact sur leurs conditions de vie et leur santé, les empêchant de sortir pour jouer, entraînant des fermetures d'écoles, des tempêtes menaçant les maisons de deux d'entre eux, les rendant anxieux à l'idée de vivre dans un climat de plus en plus chaud pour le reste de leur vie, ce qui les affecterait, eux et les familles qu'ils pourraient fonder à l'avenir. Ils estiment qu'il n'y a pas de justification objective et raisonnable pour faire peser sur les jeunes générations la charge du changement climatique du fait de l'adoption de mesures inadéquates pour réduire le réchauffement. Les requérants reprochent à ces 33 États d'avoir manqué aux obligations positives qui leur incombent en vertu des articles 2 et 8 de la Convention, lus à la lumière des engagements pris dans le cadre de l'Accord de Paris sur le climat de 2015. La Cour européenne a décidé d'examiner la requête en priorité et a également inclus dans ses questions aux parties une possible violation de l'article 3 de la CEDH.

Contre toute attente, l'article 2 de l'Accord de Paris est au cœur des litiges, alors qu'il n'est même pas formulé comme une obligation : "Le présent Accord, en contribuant à la mise en œuvre de la Convention, notamment de son objectif, vise à ...". Par un effet boomerang, l'Accord de Paris, qualifié de flexible, bottom-up, ne contenant que des engagements procéduraux, et dont le mécanisme de transparence-contrôle international manque d'efficacité, bref, un accord très mou verrouillé par les États pour qu'il puisse faire consensus en 2015, a désormais un effet pratique devant les juridictions nationales ou européennes. Dès lors, il devient intéressant d'étudier, dans une perspective comparative, la jurisprudence italienne et française. L'accent sera mis sur les litiges stratégiques pendants.

Contrairement à la France (mais aussi à l'Irlande, à l'Allemagne et aux Pays-Bas), il n'existe pas encore en Italie de jurisprudence explicitement et exclusivement consacrée à la question du changement climatique anthropique et aux obligations publiques et privées relatives. Néanmoins, deux litiges pertinents sont actuellement en cours. D'une part, le litige administratif intenté par ENI contre la sanction antitrust pour "allégations environnementales non fondées" du produit fossile "diesel+", concernant le soi-disant "Greenwashing" dans la communication commerciale des entreprises qui impactent le climat ; et d'autre part, le recours extraordinaire auprès du Président de la République déposé par soixante citoyens contre le Ministère du développement économique concernant un nouveau méthanoduc. Les requérants affirment que le projet a été autorisé et prolongé malgré les déclarations d'urgence climatique du gouvernement et du Parlement européen et sans évaluation préalable de la compatibilité climatique et de l'utilité de l'infrastructure dans le nouveau scénario de réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre du "green deal" européen (au moins -55% d'ici 2030). En outre, il en va du respect du bilan carbone que les États ne doivent pas dépasser pour rester dans les limites d'augmentation de température convenues par l'Accord de Paris.

Par ailleurs, le premier procès civil pour non-respect du climat contre l'État intitulé "Jugement dernier" est sur le point d'être déposé (www.giudiziouniversale.eu). Il n'aura pas pour but d'annuler un acte législatif ou administratif spécifique ni de recevoir une compensation pour des dommages, mais les requérants prévoient de demander à la Cour d'ordonner au gouvernement italien de réduire les émissions de GES, ainsi que d'informer correctement les citoyens et les entreprises relevant de la juridiction de l'Italie sur les risques liés au changement climatique et sur les politiques adoptées pour prévenir et répondre à ces risques. Les requérants seront des citoyens italiens, dont certains mineurs représentés par leurs parents, ainsi que des ONG environnementales et sociales. La plainte sera portée devant un juge civil ordinaire et sera adressée à la présidence italienne du Conseil des ministres. Le "Jugement dernier" constituera un exemple représentatif de "litige climatique stratégique fondé sur les droits de l'homme", suivant les traces de l'affaire Urgenda. Pour les requérants, par son action insuffisante en matière de climat, l'Italie viole également son obligation positive de protéger les droits de l'homme découlant du droit international, européen et constitutionnel. L'État italien a l'obligation de fournir à la population un accès adéquat à l'information sur les causes et les effets du changement climatique ainsi que sur la politique climatique italienne en général, ce qui découle, entre autres, de la Convention de la CEE-ONU sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (Convention d'Aarhus).

Si on laisse de côté les procès en cours contre l'entreprise Total, la France connaît actuellement deux procès lancés contre le gouvernement. L'affaire Grande-Synthe, qui sera tranchée au printemps par le Conseil d'État, a donné lieu à une décision provisoire très intéressante le 19 novembre 2020. Celle-ci clarifie les engagements climatiques de la France et rappelle également les engagements de l'État français. En particulier, elle donne un poids important aux objectifs de la CCNUCC et de l'Accord de Paris (articles 2), aux objectifs européens (matérialisés par la contribution européenne déterminée au niveau national) ainsi qu'à une loi programmatique comme la loi climat énergie de 2019.

Le Conseil d'État souligne les insuffisances des politiques mises en œuvre pour atteindre les objectifs fixés. Il regrette une inflexion de la trajectoire de réduction des émissions qui conduit à reporter l'essentiel de l'effort après 2020, selon une trajectoire qui n'a jamais été atteinte jusqu'à présent. La décision suggère finalement que le gouvernement devra concilier les objectifs à long terme avec la stratégie et les budgets carbone à court terme. Les décisions rendues dans l'Affaire du siècle par le Tribunal administratif vont dans le même sens, illustrant comment l'État (et demain les entreprises ?) peut se laisser prendre au piège de ses promesses.

Les procès climatiques

en coopération avec le Brésil et le Chili

Ce projet prévoit la mobilité de chercheurs des pays participants .

L’écologisation des codes civils

Contribution à la révélation d’un nouveau droit commun environnemental

Depuis une dizaine d’années, nous assistons à une privatisation du droit de l’environnement. Si cette tendance a déjà été soulignée, ce n’est pas le cas d’un autre phénomène qui la sous-tend en profondeur : celui de l’écologisation du Code civil. En effet, à bien y regarder, pour une grande part, les transformations à l’œuvre trouvent un appui important dans le Code civil. Outre que législateur est venu ajouter ou modifier certaines dispositions pour les orienter vers la protection de l’environnement (dispositif de réparation du préjudice écologique, prise en compte des considérations environnementales dans l’activité d’une société, consécration d’une raison d’être), les parties et les juges le mobilisent dans les contentieux environnementaux et aujourd’hui climatiques (droit de la responsabilité civile et droit des contrats). Quant à la doctrine, elle s’interroge sur la manière dont certaines de ses notions et catégories juridiques (personnes, biens, choses, contrats) peuvent ou non se saisir de la question écologique et climatique. Si ce mouvement interroge, ce n’est pas seulement parce que le Code civil est a priori un code qui, par sa nature individualiste et libérale, peut être vu comme un soutien à la destruction de l’environnement, mais aussi parce que, loin de ne concerner que le code civil français, l’écologisation touche un certain nombre de codes civils étrangers. Qu’il s’agisse des « vieux codes civils » ou des « codes civils plus récents », sous l’action là encore du législateur et/ou du juge, les codes se tournent vers la protection de l’environnement. La question posée par la recherche ici proposée est alors la suivante : assiste-t-on à la construction d’un nouveau droit « commun » environnemental ? La question n’est pas anodine : alors que le droit commun de l’environnement est généralement associé au droit international, il s’agira ici de se demander si, au niveau interne, se construit une mise en commun de valeurs formalisées dans des règles ayant pour but de réguler la vie des personnes privées, d’inclure la protection de l’environnement dans les relations quotidiennes des personnes privées, celles qui concernent leurs rapports aux choses et aux autres, les biens, la propriété, les contrats, l’échange, la responsabilité.

Pour ce faire, le projet s’appuie sur une équipe réunissant des compétences de droit français et de droit étranger. À partir d’un échantillon de codes sélectionnés, il s’agira d’observer de plus près le mouvement d’« écologisation » des codes civils, qu’il passe par les réformes subies par certains codes ou l’interprétation que les juges font de certaines de ses dispositions, dans le but, non seulement de dresser un bilan de ce mouvement, mais aussi de l’apprécier et le mettre à l’épreuve des questions environnementales et climatiques.

Maux des Européens et mots du droit européen

Contribution à l’étude du droit européen de la santé

Estelle BROSSET est membre senior de l'Institut Universitaire de France et développe ce projet de recherche consacré au droit européen de la santé.

Il n’est pas souvent discuté de l’Europe de la santé, en particulier dans sa dimension juridique. Si des raisons objectives (la faible compétence européenne en la matière) peuvent l’expliquer, force est constater le volume conséquent du droit européen de la santé que la pandémie actuelle a encore accentué.

La recherche a pour objet principal d’explorer ce que dit le droit européen à propos des « maux » des Européens. Elle envisagera, à ce niveau, le droit en matière de pandémies, le droit relatif au patient, celui relatif aux activités de biomédecine et à l’information en matière environnementale et sanitaire.

NUBIOL

Chiffres, biodiversité et droit

Depuis 2018, les publications de rapports des experts scientifiques sur l’état de la biodiversité se sont succédé, faisant tous le constat alarmant de l’effondrement de cette dernière. La Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) dans son Rapport sur l’évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques, en 2019, estime que « sur environ huit millions d’espèces animales et végétales (dont 75 % sont des insectes), environ un million sont menacées d’extinction ».

Face à ce constat, des réponses collectives et nationales ont été apportées, toutes fixant des objectifs chiffrés pour la conservation de la biodiversité. À l’échelle internationale, ces objectifs chiffrés sont négociés dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique et seront contenus dans le futur Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020. À l’échelle européenne, des objectifs chiffrés de conservation de la biodiversité ont été proposés par la Commission européenne dans sa « Stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 : ramener la nature dans nos vies ». La Stratégie, adoptée par le Parlement européen le 9 juin 2021, pose, par exemple, l’objectif d’une protection efficace d’au moins 30% des superficies marines et terrestres de l’Union. Enfin, au niveau national, les stratégies internationales et européennes sont déclinées en stratégies nationales et régionales.

Le recours aux objectifs chiffrés dans les politiques internationale, européenne et nationales de conservation de la biodiversité est présenté comme étant un outil garantissant l’efficacité de l’action menée. Toutefois, la validation de ce postulat nécessite au préalable de s’interroger sur la « vie » de ces objectifs chiffrés en réfléchissant à la manière dont ils sont construits, à leur réception par le droit, à l’évaluation de leur mise en œuvre, et éventuellement à leur justiciabilité. Ce projet se propose ainsi de mener cette recherche et de le faire selon une double approche : une approche juridique multiscalaire complétée par une approche pluridisciplinaire.

Manifestations scientifiques

Plusieurs manifestations ont été organisées dans le cadre du projet Nubiol

Publications

Tiphaine DEMARIA et Sophie GAMBARDELLA (dir.), La gouvernance de la société internationale par les chiffres, Paris, Pedone, à paraître en 2026.

ORGANACT

Les organoïdes en action. Approche interdisciplinaire en sciences sociales

Financement : ANR PRC

Coordinateur scientifique : Fabien MILANOVIC (Sup’ BioTech)

Co-responsables de tâches : Aurélie MAHALATCHIMY, chargée de recherche au CNRS

Baptiste MOUTAUD, chargé de recherche au CNRS (Université Paris Nanterre, LESC)

Guylène NICOLAS, maître de conférences (Université d’Aix-Marseille, UMR ADES, CDSA)

Les organoïdes sont des structures tissulaires tridimensionnelles qui ressemblent à des organes (de cerveau, de foie etc.) et qui s'auto-organisent in vitro. Ils ont connu un développement spectaculaire ces dix dernières années, avec la mise au point de techniques facilitant leur fabrication à partir de cellules souches humaines et animales.

Le projet Organact s’intéresse, à l’aide d’une approche interdisciplinaire combinant sociologie, anthropologie et droit, aux organoïdes humains et aux enjeux qu’ils soulèvent dans leurs utilisations. Un premier objectif est d’explorer les pratiques biomédicales (soin et recherche) qui s’appuient sur des organoïdes. Notre second objectif vise à comprendre l’impact des organoïdes sur ces pratiques, en quoi ils les font évoluer.

Notre hypothèse est que les spécificités et incertitudes relatives aux organoïdes mettent à l’épreuve les cadres existants dans la recherche biomédicale et le système de santé. Une seconde hypothèse avance que les organoïdes suscitent des activités régulatoires distribuées dont notre projet vise à rendre compte.

Etant donné les spécificités et incertitudes des organoïdes, y compris concernant leur cadre juridique, notre projet répond à un besoin en proposant une analyse des activités régulatoires applicables aux organoïdes humains, sur la base d’études sociologique, anthropologique et juridique dans une approche interdisciplinaire qui permettra d’aborder ces objets nouveaux.

L’enquête de terrain ethnographique consiste à étudier en France quatre cas complémentaires couvrant un continuum de pratiques depuis la recherche fondamentale jusqu’à l’application clinique. L’analyse juridique intègrera ces cas et sera complétée par une approche basée sur une exégèse des textes européen et français. Notre recherche interdisciplinaire sera ainsi en mesure de comprendre les transformations et dynamiques suscitées par les usages d’organoïdes.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site ELSIBI : Ethical, Legal and Social Implications of Biomedical Innovations

PRICK

Pollution plastique : l'illusion de l'économie circulaire ?

L'Union européenne et la France ont adopté des réglementations toujours plus contraignantes pour favoriser l’économie circulaire, définie comme des cycles de production et de consommation en boucles découplées de l’extraction de ressources non renouvelables. Pourtant, la consommation mondiale de plastique continue d'augmenter, tout comme la production de déchets, qui atteint un niveau alarmant en Europe et plus particulièrement en France.

Ce projet teste l’hypothèse a priori paradoxale que les règlementations sensées favoriser l’économie circulaire soutiennent la consommation des plastiques. Autrement dit, les règlementations sont conçues et mises en œuvre de telle manière qu’elles participent à entretenir l’illusion collective que l’économie circulaire est en marche. Les doutes entourant deux dispositions phares de ces règlementations étayent cette hypothèse. Tout d’abord, le recyclage est présenté comme un pilier de l’économie circulaire alors même que de nombreux spécialistes s’accordent désormais à dire que les limites structurelles sont tellement importantes que son efficacité est condamnée à être très limitée. De même, l’introduction obligatoire de plastiques « biosourcés » est un moyen de réduire l'utilisation des plastiques vierges alors que rien n’indique qu’ils ont une fin de vie différente des plastiques non recyclables.

Ce projet rassemble des chercheurs en sciences humaines et sociales qui mettent en commun leur expertise pour comprendre comment l’agrégation de facteurs historiques, culturels, politiques et économiques font faire aux règlementations l’inverse de ce qu’elles sont censées faire.

Proclimex

Les expertises dans les procès climatiques : fabrique, usages et réception / Expertise in climate litigation : production, uses and reception

Les années passant, la fenêtre d’action permettant d’éviter que les changements climatiques d’origine anthropique fassent sortir la planète d’un « espace de fonctionnement sécurisé » se referme peu à peu. Si nombreux sont les États à s’engager à atteindre la neutralité carbone en 2045, 2050 ou 2060, peu ont aujourd’hui des trajectoires d’émissions compatibles avec cet objectif. De plus en plus consciente de la gravité des risques encourus, la société civile se mobilise de diverses manières, notamment en utilisant l’« arme du droit » et portant la cause climatique dans les arènes judiciaires. De fait, le contentieux climatique explose véritablement devant les juridictions nationales. Le mouvement ne cesse de croître. Ainsi, selon un récent rapport du PNUE, le nombre de contentieux a presque doublé en 3 ans, passant de 884 dans 24 pays en 2017 à au moins 1550 dans 38 pays en 20203. Il s’agit, pour les affaires les plus emblématiques, d’un contentieux stratégique, cette expression désignant la pratique qui consiste à amener une affaire devant un tribunal pour induire un changement de jurisprudence ou une évolution du droit.

Ces développements nous ont conduit à monter un nouveau projet de recherche interdisciplinaire associant le droit, la science politique, la sociologie, l’économie et les sciences du climat. Parmi toutes les questions que pose cette nouvelle forme de mobilisation que sont les procès climatiques, l’équipe de Proclimex se propose de s’intéresser à l’enjeu de l’expertise. Enjeu fondamental pour les requérants, qui, pour faire valoir efficacement un point de vue déterminé au service de la cause climatique, n’ont d’autre choix que de s’approprier des connaissances et données d’origines variées, à la fois techniques, complexes et pluridisciplinaires (scientifiques, socio-économiques et juridiques) et de construire sur ces bases un dispositif expert bien souvent enrichi par des connaissances profanes (témoignages de victimes par exemple). Enjeu fondamental aussi pour l’issue du procès, qui s’avère largement déterminée par ces dispositifs experts au cœur des stratégies judiciaires des requérants. Ainsi, les procès climatiques sont un lieu privilégié pour étudier la construction d’une expertise climatique, ses usages et réception par la société, à travers l’institution du procès.

Aux fins de ce projet, l’expertise est nécessairement plurielle. Loin d’une vision restrictive la cantonnant à la science « académique », savante, dominante ou aux sciences « dures », les expertises sont définies comme le résultat d’un processus de mobilisation et combinaison de différents savoirs spécialisés pour nourrir l’instruction d’une affaire judiciaire et éclairer la décision d’un tribunal. L’expertise implique la maîtrise de compétences reconnues comme spécifiques et, souvent, mais pas obligatoirement, sanctionnées par des diplômes et des titres professionnels. Ce qui caractérise ici les dispositifs experts que les acteurs mobilisent est qu’ils reposent sur des connaissances d’origine variées, pluridisciplinaires (sciences physiques, sciences de la nature et de l’environnement, économie et gestion, droit, éthique etc.), dont certaines sont controversées ou incertaines, elles-mêmes articulées avec des savoirs profanes. Bien que se manifestant souvent par des énoncés discursifs, l’expertise repose tout autant sur des agencements d’objets (modèles, graphiques, courbes, diagrammes, dossiers, etc.) que sur des mises en scène obéissant à certaines conventions (le rapport, le diagnostic, la plaidoirie, etc.). L’expertise intègre les formes classiques, mais aussi les formes alternatives de production de connaissances à vocation militante. Ici, l’expertise ne statue pas seulement sur l’état de l’environnement (niveau de Co2, fonte des glaciers, montée des eaux, atteinte à la biodiversité, etc.) mais bel et bien sur des modélisations complexes relatives à des prospectives futures et impliquant de multiples effets sociaux, politiques, économiques, éthiques et juridiques.

Le projet Proclimex se situe de ce point de vue dans le prolongement des recherches collectives conduites de longue date au CERIC dans le champ de la justice environnementale.

On peut mentionner de ce point de vue les projets relatifs :

- à l’expertise et la preuve (http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/la-relation-juge-expert-dans-les-contentieux-sanitaires-et-environnementaux/ ; https://lestreilles.hypotheses.org/2699), mais également

- au procès environnemental (http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/le-proces-environnemental-du-proces-sur-lenvironnement-au-proces-pour-lenvironnement/ ; https://justiceenvironmentallaw.com/)

- ou encore aux procès climatiques (https://justiceenvironmentallaw.com/climarm/).

Consultez le site du projet ici !

PROTEUS

Prospective for interdisciplinary rethinking of Mediterranean territorial uses and anticipate risk

Financement : Fondation A*Midex (appel à projets « Interdisciplinarité 2021 »)

Coordinateurs scientifiques : Stéphanie DECHÉZELLES, maîtresse de conférences HDR en science politique (MESOPOLHIS) ; Antoine DOLEZ, post-doctorant Plan Bleu-SoMuM (MESOPOLHIS)

Responsable scientifique au CERIC : Pascale RICARD, chargée de recherche au CNRS

Ce projet a été élaboré dans le cadre de l’institut SoMuM (Sociétés en mutation en Méditerranée). s’inscrit dans la continuité des travaux de l’Institut sur le thème général : « Penser le futur en sciences humaines ». La question de recherche centrale et inédite du projet est la suivante : comment les sciences sociales, dans leur diversité, peuvent-elles contribuer à anticiper le devenir de nos sociétés en Méditerranée ? Peuvent-elles produire ensemble – dans l’interdisciplinarité – une connaissance propre et complémentaire de celles des sciences spécialisées de ces questions, des technologies et de l’ingénierie ? Si oui, de quels types ?

Le projet PROTEUS incite ainsi les sciences humaines et sociales dans leur diversité (anthropologie, démographie, droit, géographie histoire, philosophie, sciences politiques, sociologie) à croiser audacieusement leurs savoirs afin de s’engager dans l’étude des productions des futurs sous différentes formes : projection, prévision, scénario et prospective.

La contribution du CERIC à ce projet vise à proposer, dans le cadre d’un work package, un cas d’étude empirique sur la question de la planification spatiale maritime en Méditerranée comme instrument de régulation politique et juridique. Elle sera menée en collaboration avec des géographes, des économistes et des politistes. La Méditerranée concentre à la fois de nombreux usages mais aussi d’importants conflits de souveraineté sur les espaces maritimes revendiqués par les États, dans un contexte dit de « juridictionnalisation » et de militarisation des espaces maritimes. Le développement croissant des activités humaines en mer fait ainsi de l’espace maritime un lieu de rencontre d’intérêts multiples que le regard interdisciplinaire aidera à éclairer. Il s’agira d’étudier la diversité des acteurs et des institutions qui planifient, et d’identifier les enjeux autour de la prévention des conflits d’usage liés à la protection de l’environnement en Méditerranée. La planification spatiale maritime sera ainsi analysée dans une logique de prévisibilité et de compréhension des conflits, en amont de l’action.

Les personnes impliquées au sein de ce work package aux côtés de Pascale RICARD sont : Anne CADORET (maître de conférences en géographie, UMR TELEMMe, UFR ALLSH), Wissem SEDDIK (doctorant en droit, CERIC-UMR DICE, Faculté de droit et de science politique) et Héloïse BERKOWITZ (chargée de recherche au CNRS en sciences de gestion, LEST). Ce projet compte également comme partenaire la Préfecture maritime de Toulon.

R2D2

Réformer et Refonder le processus Délibératif dans une Démocratie

La démocratie libérale française est en crise tant au niveau de la représentativité des assemblées, que du processus délibératif comme de la place du citoyen ou encore de l’acceptation des décisions quelles qu’elles soient. En attestent les taux d’abstention massifs, la relégation du Parlement, le sentiment d’éloignement des institutions envers les citoyens, la critique récurrente à l’encontre des décisions juridictionnelles. De nombreuses productions scientifiques existent sur les institutions françaises de la Vème République. Pour autant, aucun de ces travaux ne s’intéresse spécifiquement aux questions liées aux difficultés des processus délibératifs de façon globale dans une perspective de remédiation.

Le projet ambitionne de proposer une révision de la Constitution sur les processus délibératifs à partir des travaux d’un comité de réflexion. Son originalité réside à la fois dans sa composition et dans sa méthodologie de travail. Sur le premier point, le comité de réflexion est exclusivement composé d’universitaires d’AMU, experts des questions liées aux processus délibératifs dans différentes disciplines. Sur le second point, la collégialité est privilégiée tant pour dresser le constat des dysfonctionnements que pour proposer une remédiation à l’aune des concepts théoriques mobilisables et de l’audition de personnes qualifiées tout en y associant les citoyens, destinataires des décisions publiques, sollicités via un site internet et la presse.

L’année 2025 a pour objectif d’établir le constat des forces et faiblesses observés dans le processus décisionnel et délibératif des institutions de la Vème République. Ce constat est fait à partir d’une grille d’analyse commune. Trois journées d'étude sont prévues en 2025 : le 24 janvier, le 4 juillet et le 28 novembre.

SEPIA

Approches pluridisciplinaires du statut juridique des grands fonds marins

Financement : CNRS